No. 4 - The Name Game

Vier. Es geht um Impfstoffnamen und Kennzeichnungen, Codes, Patente und um Funktionen der Sprache.

Wer seinen Namen noch nicht in die illustre Liste der Abonnent*innen von KONSUM eingetragen hat, kann das hier tun:

„Biontech oder AstraZeneca?“ Vor etwas mehr als einem Jahr, in der glückseligen Zeit vor der Pandemie, hätte man für diese Frage nicht mehr als ein konsterniertes Stirnrunzeln geerntet. Jetzt sprechen wir alle fließend Pharma, wobei sich der Sprachgebrauch wenig darum schert, dass Biontech und AstraZeneca genau genommen die Namen der Firmen sind, und nicht die des Impfstoffs.

Nun ist die Benennung von Arzneimitteln aber auch eine hochkomplizierte Angelegenheit, eine Geheimwissenschaft, wenn man so will, eine Aufgabe, der offensichtlich nur schweineteure Beraterfirmen gewachsen sind. Jedes neue Medikament bekommt einen Wirkstoffnamen (im Fall der Biontech-Impfung: Tozinameran), der sich aus den wirksamen Bestandteilen zusammensetzt, wie ein Code (in diesem Fall: Meran = mRNA). Dann gibt es noch den Handelsnamen (Cominarty), der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass er anderen Medikamentennamen nicht ähneln soll, denn Jahr für Jahr sterben Menschen, nachdem sie versehentlich zur falschen Pillendose gegriffen haben.

Aber sollte tatsächlich jemand, dessen Firma „Ixxéo Healthcare“ heißt, damit beauftragt werden, Markennamen zu erfinden? Arlene Teck ist als creative director bei der Markenberatungsfirma genau dafür zuständig: Sie gibt Medikamenten und Wirkstoffen ihre Namen. Ihr Meisterstück ist „Viagra“, wie sie 2016 der CNN berichtete. In den frühen Neunzigern berief sie eine Gruppe von Urolog*innen ein und fragte sie, welches Gefühl sich wohl bei den Patienten einstellte, wenn die Erektionsstörung erfolgreich behandelt worden war. Ein Arzt sagte: „Stellen sie sich eine starke Strömung vor“. Teck mischte kurzerhand „vigorous“ mit „Niagara“, und „Viagra“ war geboren.

So ist das Erfinden von Markennamen dann auch weniger ein schöpferischer, als ein kombinatorischer Akt: „Comirnaty“ ist zum Beispiel eine besonders hirnrissige Mischung aus „Community“, „Immunity“, „mRNA“ und „COVID“. Aber wie gesagt, all das interessiert die impfwillige Bevölkerung wenig. In Amerika wird der Impfstoff stur Pfizer genannt, während die Deutschen lieber Biontech sagen, schließlich haben „wir“ auch etwas zu der größten Innovation seit es Impfstoff gibt beigetragen. Was man in Frankreich sagt, will ich mir gar nicht vorstellen, die Académie Française hat sich bestimmt irgendeinen perfiden Eigennamen ausgedacht („ce vaccine américain“?). Überhaupt ist der Impfnationalismus nicht zu vernachlässigen. Aus England gab es im Februar Berichte über Menschen, die darauf bestanden, mit der „Oxford vaccine“ geimpft zu werden. „Sinovac“ hat die Herkunft schon im Namen, von „Sputnik V“ gar nicht zu reden (fun fact: laut der offiziellen Webseite steht „V“ nicht für 5, sondern für „Victory“).

Eine Weile hatte AstraZeneca damit zu kämpfen, dass Verschwörungstheoretiker*innen behaupteten, der Name der Firma stehe für „Sterne töten“, er sei ein Hinweis darauf, dass die Firma vorhabe, Seelen („Sternensaaten“) zu töten. Die Wahrheit ist profaner und das Ergebnis eines internationalen Mergers: Die schwedische Firma AstraAB tat sich in den späten neunziger Jahren mit der britischen Zeneca Group zusammen, für die sich wiederum die Beratungsfirma “Intergroup” einen Namen ausgedacht hatte, der in alphabetischen Auflistungen entweder am Anfang oder am Ende auftauchen sollte. Aber Verschwörungstheoretiker*innen LIEBEN Namen und Codes, und deshalb kann man sie mit solch banalen Erklärungen auch nicht zufriedenstellen.

Namen lassen sich so leicht nicht patentieren, trotzdem benötigt man einen Namen oder zumindest eine Bezeichnung, unter dem man ein Patent registrieren kann. Patentiert sind sie natürlich alle, die Vaxzevrias, CoronaVacs, Gam-COVID-Vacs und Comirnatys. Die Bitte von etwa hundert Ländern, unter ihnen Indien und Südafrika, Patente kurzzeitig auszusetzen, um überall mehr Impfstoff produzieren zu können, stoßen seit neuestem nur noch in Deutschland auf taube Ohren. Das ist dumm, weil es niemandem etwas bringt, Europa, Amerika und Israel durchzuimpfen, um dann darauf zu warten, dass sich impfstoffresistente Mutationen aus anderen Ländern überall ausbreiten. Aber mit Patenten lässt sich noch mehr Geld verdienen, und wenn wir eines im letzten Jahr gelernt haben, dann, dass das Retten von Menschenleben mit virologisch sinnvollen Maßnahmen in einem gewissen Widerspruch zu den Interessen der Wirtschaft und der Politik stehen.

Und wie steht es um die Benennung der Krankheit selbst? Es passiert nicht oft, dass man dem allgemeinen Sprachgebrauch beim Entstehen zuschauen kann, vor allem nicht in dieser Geschwindigkeit. Ein Artikel im Spiegel vom 31.12.2019 spricht noch von einer „mysteriösen Lungenkrankheit“. Bald setzte sich „Coronavirus“ durch, wobei das natürlich nur ein Überbegriff ist, schließlich gibt es sehr viele Coronaviren. Die US-Amerikaner übernahmen schließlich die etwas korrektere Bezeichnung „COVID“ oder „COVID-19“, aber um das Ganze noch verwirrender zu machen, heißt der Virus selbst „SARS-CoV-2“. Der New Yorker veröffentlichte 2015 einen Text über das Benennen von Krankheiten, in dem klar wird: Auch hier geht es hauptsächlich um Vermeidung. Keine Personen- oder Ortsnamen, nichts, was gefährlich klingen könnte, so wie „tödlich“, „epidemisch“ oder „unbekannt“. Als Beispiel nannte der Artikel damals „so etwas wie ‚novel coronavirus respiratory syndrome‘“. Don’t tell the Verschwörungstheoretiker*innen!

Jedenfalls lässt sich an unserer Weigerung, die korrekten Begriffe zu verwenden, auch etwas ablesen. Die Wissenschaft erfordert Kategorien, oft kleinteilige, genaue Unterscheidungen, die durch semantische Kennzeichnungen ausgedrückt werden. Da Sprache aber organisch ist, und Erkenntnisse im Fall einer globalen Pandemie erst nach und nach in die Öffentlichkeit tröpfeln, richtet sich der Sprachgebrauch nicht nach den Regeln der Wissenschaft. Daran sieht man dann auch, vor welchen Schwierigkeiten die Disziplin der „Gesundheitspflege“/Public Health und der Wissenschaftskommunikation steht. Am Ende hat sie nicht weniger vor, als verschiedene Funktionen von Sprache miteinander zu vereinen.

Paula Doepfner

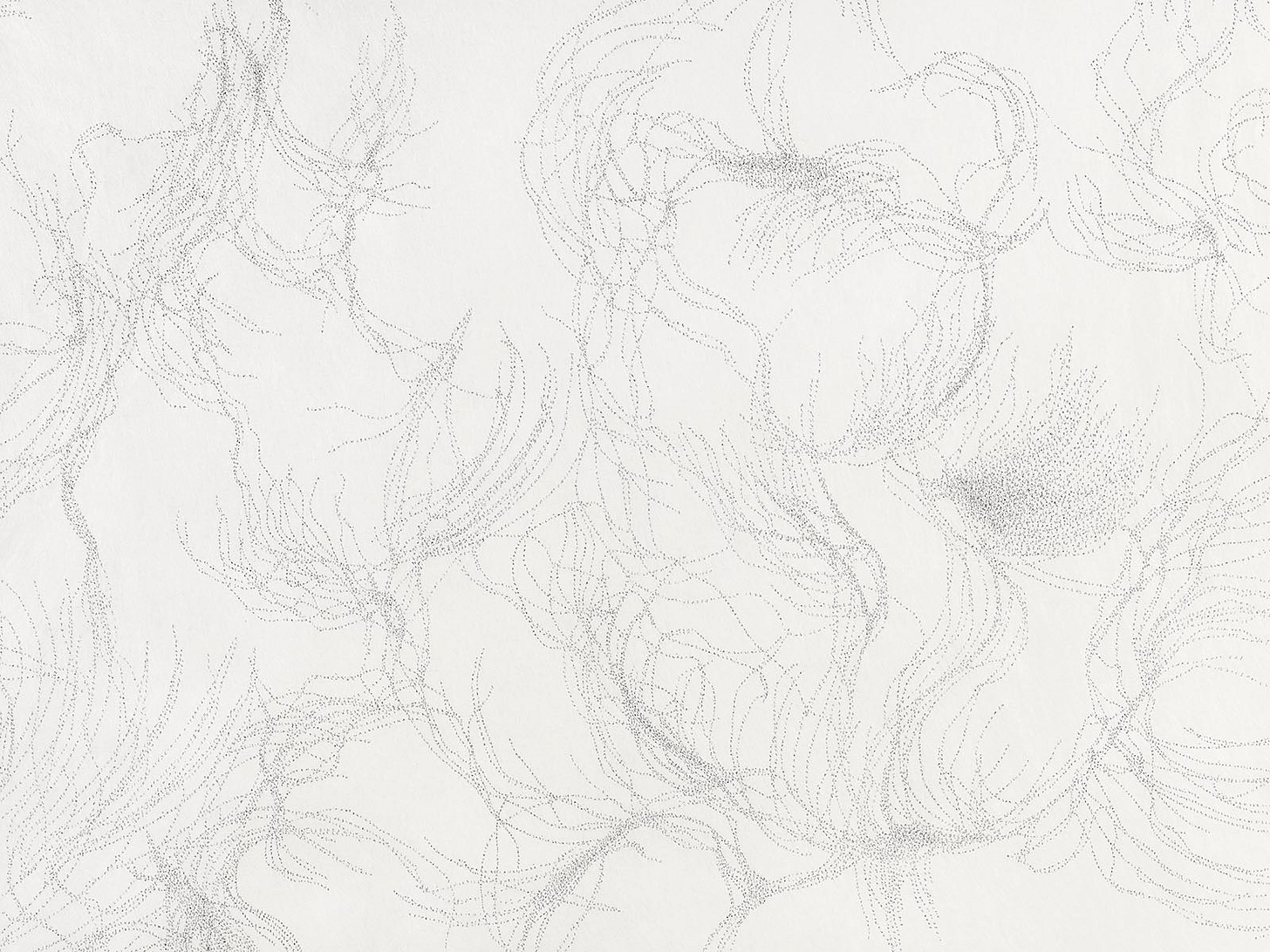

Auch die Künstlerin Paula Doepfner arbeitet mit Sprache. In winziger, gestochener Schrift zeichnet sie Buchstaben auf hauchdünnes Gampi Papier. Es ist eine „Verheißung der Lesbarkeit“, wie es Durs Grünbein in einem sehr lesenswerten Essay über Doepfners Arbeit beschreibt. Ihr Bezugsrahmen spannt sich weit: Die Texte kommen aus der Lyrik, der Prosa, der Theorie und aus Dokumenten zu Menschenrechten. Steht man nur ein bisschen weiter weg, sieht man Formen, sanfte geschwungene, organische Verästelungen. Tatsächlich handelt es sich um organische Strukturen; Doepfner orientiert sich an Skizzen, die sie als Zuschauerin von Hirnoperationen und Obduktionen an der Berliner Charité gefertigt hat.

Bei dem Text der Arbeit „YOU and ME“ handelt es sich um das berühmte Kapitel „Atemzüge eines Sommertags“ aus Robert Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“. Die Künstlerin hat alle Entwürfe des Schriftstellers, die er für das Kapitel gemacht hat, aufgeschrieben. Damit wird nicht nur der Inhalt, sondern auch der Prozess des Geschriebenen sichtbar. Aber die Themen des Kapitels bleiben wichtig: Das Gespräch der Geschwister Agathe und Ulrich über Mystik ist ganz sicher relevant für das Verständnis von Doepfners Arbeiten. In der Mystik schließlich wird das Wort Fleisch, vereint sich Spiritualität und Natur.

Prozesse und Verwandlungen spielen auch in ihren Glasarbeiten (hier zu sehen: “Sometimes it gets so hard you see”, 2016) eine Rolle. Als Grundlage dienen der Künstlerin Panzerglasscheiben, die bei antikapitalistischen Demonstrationen eingeschlagen wurden. Auf das Glas trägt sie gepresste Pflanzen und Pigmente mit Naturlack auf und versiegelt sie. Dadurch entstehen neue Flächen, das Glas hat sich verändert, ist zu einer neuen, intakten Struktur geworden. Der Prozess der Zerstörung ist noch sichtbar, und gleichzeitig hat sich aus ihr eine produktive Transformation vollzogen. Zugrunde liegen den Formen des Pigments wiederum farbige Skizzen von Hirnarealen, auch hier spielen sie also zusammen, die großen Themen; Politik, Wissenschaft und Natur.

Wer in Berlin ist, kann sich Paula Doepfners Arbeiten IRL anschauen, entweder in der Galerie Nothelfer (noch bis zum 26. Juni) oder im Haus am Kleistpark (vom 11. Juni bis zum 15. August).

Fabian Wolff ringt in seinem Essay über das jüdische Leben in Deutschland um Sprache. Gleich am Anfang schreibt er: „Ich mag es nicht, diesen Text auf Deutsch zu schreiben, manchmal empfinde ich Deutsch an sich als Belastung.“ Dieses Unbehagen zieht sich formal durch den ganzen Text, wenn Wolff vom jüdischen Leben in Deutschland erzählt, von innerjüdischen Diskursen und der Unmöglichkeit, sie in einem Land zu führen, in dem nichtjüdische Deutsche unbedingt die Diskurshoheit an sich reißen wollen, tut er das mit Versatzstücken aus dem Hebräischen und dem Englischen. Dadurch entsteht eine gewisse Verschlossenheit, die aber in starkem Kontrast steht zu der Großzügigkeit, mit der er seine Leser*innen teilhaben lässt. Es ist selten, dass hierzulande so lange, so freie Texte erscheinen, die mit dieser analytischen Schärfe agieren und gleichzeitig persönlich suchend sind.

Das Sprechen in Beziehungen ist wichtig, manche nennen es sogar „Beziehungsarbeit“. Klingt jetzt nicht gerade nach FUN, was aber erstaunlicherweise tatsächlich Spaß macht, ist anderen beim Reden über ihre Beziehung zuzuhören – vor allem, wenn sie von kundiger Seite geleitet werden. In ihrem Podcast „Where Should We Begin“ veröffentlicht die Paartherapeutin Esther Perel jeweils eine Therapiestunde mit verschiedenen Paaren. Perel ist eine außerordentlich begabte Therapeutin, die innerhalb von einer Stunde in der Lage ist, selbst die hartnäckigsten Argumentationsmuster zu entwirren und den Menschen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen, eine neue Perspektive auf ihre Streitigkeiten zu verschaffen. Sie schafft Ordnung in aussichtslos verknäulten Beziehungen, und das ist beim Zuhören befriedigend und lehrreich.

Kate Ashby, die Protagonistin der Serie „Black Earth Rising“ (Netflix) spricht schnell, sie argumentiert scharf und selbstbewusst. Gespielt wird sie von Michaela Coel, deren brillante eigene Serie „I May Destroy You“ mittlerweile hoffentlich alle kennen. In „Black Earth Rising“ jedenfalls versucht Kate Ashby mit ihrer Vergangenheit umzugehen, die sich in ihre Gegenwart drängt: Sie ist die Adoptivtochter der Menschenrechtsanwältin Eve Ashby, die sie 1994 vor dem Genozid in Ruanda gerettet hat. Als Eve einen Tutsi General vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bringen will, der, nachdem er geholfen hat, den Genozid zu einem Ende zu bringen, im Kongo Kriegsverbrechen begangen hat, wendet sich Kate gegen ihre Mutter. Es geht um westlichen Paternalismus, Neokolonialismus und die Frage von Zuständigkeiten im historischen Kontext von Verbrechen und Völkermord. Die Serie glänzt vor allem durch ihre Schauspieler*innen, aber auch die Dramaturgie dieses komplexen geopolitischen Thrillers ist klug gemacht.

Wer nicht nur monatlich meinem Konsumverhalten folgen will, sondern auch sehr sporadische Takes lesen will, kann mir auf Twitter folgen. Urlaubsfotos und andere halbherzige Selbstdarstellungen gibt’s auf meinem Instagram-Account.